M&Aで活用できる制度をご存じですか?

会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)

「争族」にならないための家族信託

新しい財産管理や相続対策として「家族信託」が注目を集めています。「争族」にならないための相続としてこのコラムではどのような制度か、どのような内容かをわかりやすく解説いたします。

1.相続対策としての成年後見制度は?

成年後見制度は、本人が認知症などの意思決定の判断が困難になった場合に活用することができますが、成年後見制度には以下のような制約があります。

〈成年後見制度の制約〉

・家庭裁判所が後見人を選任

→後見人には、家族ではなく弁護士等が選任されるケースが多いため、柔軟な財産管理を行えない。

・後見人や後見監督人への報酬の支払い

→弁護士等の後見人に対する報酬を継続的に支払う必要がある。

・成年後見制度を利用すると、本人が死亡するまで続く

→本人の判断能力が回復するか、本人が死亡するまで後見人が就任することになる。判断能力が回復することは非常に稀なので、事実上、一度制度を利用すると本人が死亡するまで続く。

以上のとおり、成年後見制度には制約が多くコストが必要となるため、成年後見制度に代わり、家族信託が近年注目を集めています。

2.そもそも家族信託とは?

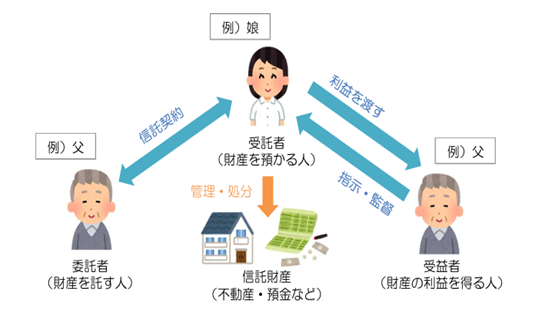

家族信託とは、認知症や相続の対策として利用されている法的制度です。認知症などにより判断能力が低下し財産管理や相続対策ができなくなることへの備えとして、信頼できる家族に自分の財産(不動産・預貯金等)を託し、本人の希望に沿った財産管理を家族に任せる仕組みです。

3.家族信託をするメリット

◆認知症による資産凍結の対策

本人が認知症になってしまった場合、意志決定能力が認められず締結した契約はすべて無効という判断が下されます。しかし、家族信託を行った場合は本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が喪失しても、本人の意思確認手続きが本人に対して行われないため、実質的な資産凍結がされることなく、受託者(娘)が主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。

◆成年後見制度と比較し柔軟な財産管理

家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに本人の希望・方針・権限を信託契約書の中に残しておけるので、その希望・方針に反しない限り、受託者(娘)は本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を行えます。

〈家族信託により行える財産管理〉

・老朽化した賃貸物件の建替え、不動産の買換え等の資産の組み換えを行うことができる。

・本人の認知症後も相続税対策の実行ができる。

◆争族対策として

家族信託には遺言の機能もありますが、さらに二次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができます。自分の希望する順番で何段階にも受益者の指定が可能となります。また、一次相続による資産承継者(高齢の配偶者など)が認知症や障害により、遺言等で次の承継者を指定できない場合に、その人に代わり次の資産承継者を指定できます(遺言と同じ効果)ので、後々の遺産分割協議による争いの余地を排除できます。

4.家族信託の注意点

◆身上監護について

家族信託には身上監護権はありません。これは、認知症になった親が施設に入居する場合、受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることができないということです。

家族信託はあくまでも、財産管理のための制度ですので、入居した施設のお金を信託された財産の中から支払うことはできますが、親の代理人として入居契約をする権限はありません。

◆家族信託自体が節税ではない

家族信託自体には直接的な節税効果はありませんが、あらかじめ家族信託をしておくと本人が認知症になった場合であっても、財産を託された家族が節税対策を行うことができます。

5.おわりに

家族信託は、委託者(親)の意思決定能力があるうちでなければ、組成することはできません。 最終的な家族信託の組成可否判断は、公証役場の公証人が行います。認知症等の症状の度合いにより、公証役場で本人の意思が確認できない場合には、家族信託の組成ができなくなる可能性がございます。

そのため、家族信託を組成する場合は委託者が元気なうちに行い、後顧の憂いを取り除くことが一番の争族対策かと思われます。

CROSSROADでは家族信託含む総合的な相続対策(遺産分、相続税対策や相続税申告などをサポートいたしますので、ご気軽にご相談ください。